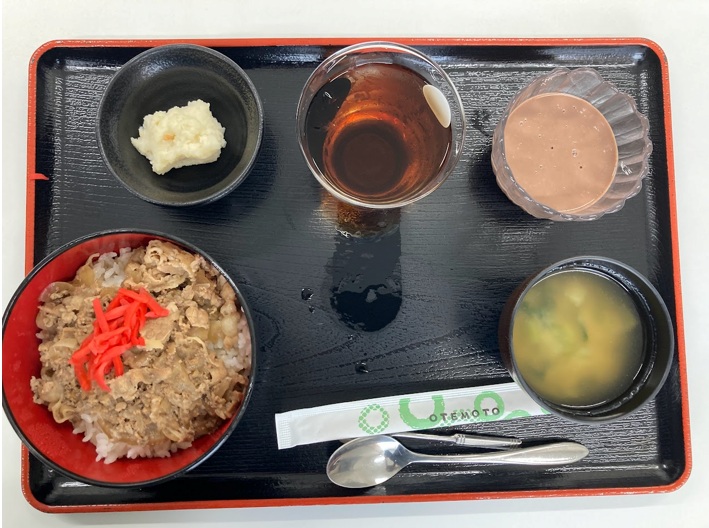

秋の養生ごはん—噛むほど元気、牛丼セット

やさしい味付けと彩りのバランスが、目にも心にも食欲を運んでくれます。病院食というと「味気ない」という印象を持たれがちですが、当院の献立は家庭的な温かみと栄養バランスの両方が整った一食です。

このお食事は隣接するサービス付き高齢者向け住宅、ショートステイやデイケアでも提供されています。入院中の方だけでなく、在宅生活を送る高齢者や通所利用者様も、同じ美味しさと健康サポートを受けられるのです。

① からだにやさしい本日の一膳

本日のメインは、やわらかく煮た牛肉をのせた牛丼です。ほどよい甘辛味に、紅生姜がほどよいアクセントになっています。汁物はわかめ入りの味噌汁で、口あたりが軽く、塩分は控えめです。副菜には、なめらかなポテトサラダを小鉢で添えました。食後は、ココアムースを少量、香ばしいお茶とともにお楽しみください。

② エネルギーと栄養のバランス解説

本日の献立は、からだに必要な栄養を無理なく補う組み合わせです。まず、牛肉は良質なたんぱく質と吸収のよい鉄を含み、筋力の維持や貧血対策に役立つとされています。ご飯は活動のためのエネルギー源です。さらに、味噌汁で水分と塩分をほどよく補えます。味噌は発酵食品なので、食欲が落ちがちなときにも穏やかに後押しします。副菜のポテトサラダに使うじゃがいもは消化がよく、体の水分調整を助けるカリウムも含みます。紅生姜のさっぱりした酸味は、塩分が控えめでも満足感を高めます。デザートは少量にとどめ、糖質のとり過ぎに配慮しています。

ここで、カリウムについて少しご説明します。カリウムは、筋肉を動かしやすくし、心臓の動きを整え、体の水分や血圧の調整を助ける大切なミネラルです。年を重ねると食事量の減少や薬の影響で不足しやすくなります。不足すると、力が入りにくい、だるい、脈が乱れる、息苦しいなどの症状が出ることがあります。一方で、腎臓のご病気がある方は、カリウムのとり過ぎにも注意が必要です。野菜や果物、豆類などに多く含まれますが、体調やお薬によって適量は変わります。

また、冬は野菜や果物を日常的に多めに食べることで、血液中のカリウムが高くなる方が増える印象があります。みかんの食べ過ぎがきっかけになる例も見受けられます。カリウムが高すぎる状態は、初めはだるさやしびれなど分かりにくい症状ですが、進むと不整脈を起こし、重い場合は命に関わります。高齢の方、腎臓が弱い方、利尿薬や血圧の薬などを飲んでいる方は、とくに注意が必要です。定期的な検査と医師の管理が安心につながります。気になる点は主治医にご相談ください。なお、ここに記した内容は一般的な情報であり、個別の医療判断を置き換えるものではありません。

③ 季節と食養生—本日のメニューを読み解く

秋は空気が乾きやすく、体も潤いを守ることがたいせつです。東洋医学では乾燥の影響を肺や皮膚が受けやすいと考えます。そこで、温かい出汁の味噌汁で体をあたため、潤いをそっと補います。牛丼は気(エネルギー)を満たす主菜です。冷えが気になる方は、よく噛み、ゆっくり召し上がると胃腸にやさしいでしょう。東洋医学でいう「潤い」は、唾液・涙・汗・胃液・皮膚のうるおいなど体内の水分全体を指します。年齢とともに減りやすく、口や喉の乾き、皮膚のかさつき、便秘、目の乾き、だるさや軽いのぼせなどが出やすくなります。対策は無理のない補水です。温かい汁物や水分の多い料理を取り入れ、喉が渇いていなくても少量ずつ続けます。食材では、山芋、白きくらげ、蓮根、豆腐や豆乳、百合根、白ごま、梨、大根、イカ、牛乳やヨーグルト、松の実やアーモンドなどが使いやすいでしょう。たとえば白きくらげと梨のさっぱりサラダ、豆乳と蓮根のポタージュ、山芋とオクラのねばねば丼、豆腐と百合根のサラダなど、手早く作れる一品も役立ちます。漢方では地黄や麦門冬など、潤いを補う処方が用いられることもあります。加齢による乾燥は自然な変化です。急に多く飲まず、食事や服薬の流れに合わせて少しずつ補うことを心がけましょう。ここに記した内容は一般的な情報で、個別の治療方針を代わるものではありません。気になる点は主治医にご相談ください。

④ 食卓からの小さなエール

食事はあせらず、ひと口を小さくしてよく噛み、ゆっくり飲み込むことを心がけてください。水分はお茶や味噌汁などでこまめに取りましょう。牛丼のつゆはお好みで加減し、むくみや血圧が気になる方は汁を少し残すと安心です。高齢になると、飲み込む力(嚥下)が弱まりやすくなります。嚥下とは、食べ物や飲み物を口から食道へ安全に送る働きのことです。うまくいかないと、気管に入りやすくなり、むせが増えます。誤って入ると誤嚥性肺炎の原因になることもあり、栄養や水分が取りにくくなることもあります。姿勢を正して食べましょう。いすに深く腰かけ、あごを軽く引くと飲み込みやすくなります。飲み物は必要に応じてとろみをつけると、のどを通る速度がゆっくりになり、むせの予防につながります。食前には「お口の体操」も有効です。口を大きく開け閉めしたり、舌を前後左右に動かしたり、「パ・タ・カ・ラ」と発声してから食事を始めると、飲み込む準備が整います。むせや飲み込みづらさを我慢しないことも大切です。少しでも不安があれば、主治医や管理栄養士に早めにご相談ください。ここに記した内容は一般的な目安であり、個別の医療判断を代わるものではありません。気になる点は主治医にご相談ください。

⑤ 皆さまの健やかな毎日に寄せて

だいぶ寒くなってきました。体を冷やしすぎず、温かい一杯で整えてまいりましょう。皆さまの健やかな回復を心よりお祈りします。必要に応じて主治医にご相談ください。

【注釈】

各個人様にお出しするお食事は、体の状態や医師の指示により内容が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の診断・治療に代わるものではありません。症状や治療については必ず主治医にご相談ください。